Cosa spinge gli uomini ad emigrare?

La ricerca di una vita migliore, è la mia risposta. Perché se riesci ad immaginarti in una condizione di vita diversa, hai il diritto di cercare una strada nuova da percorrere.

In questo mondo globalizzato, ancora siamo abituati a considerare gli emigrati non per quello che possono esprimere come persone, ma per il disagio che creano. Dimenticando che per quanto arrivino a mani vuote, si portano dentro mondi che non conosciamo. Il massimo che riusciamo a fare nei loro confronti è la carità. Difficilmente proviamo curiosità per le loro tradizioni, culture e abitudini, neppure ci interessa cosa abbiamo abbandonato alle spalle: quanta tristezza costi piantare tutto e partire verso il nulla.

Questa sorta di diaspora della povertà mi appartiene da vicino.

Decine di milioni di italiani che a partire dalla unificazione d’Italia si sono sparsi in ogni angolo del pianeta, hanno subito un destino analogo a quello dei migranti di oggi. Gli Stati Uniti, avendo bisogno di manodopera specializzata incoraggiava l’immigrazione controllata, e che i migranti delle diverse culture e linguaggi, si organizzarono in clan ben radicati ed organizzati.

Tanti europei si sono spostati verso gli US, nei primi anni del Novecento, per la maggior parte giovani e in buona salute, in viaggio con pochi dollari in tasca e nessuna competenza della lingua inglese, eccezione fatta per gli Irlandesi. Si stringevano gli uni agli altri e scambiavano le conoscenze acquisite. Gli Italiani costituirono un quartiere denominato Little Italy nella parte meridionale del borough di Manhattan.

La mia prozia Teresa (sorella della mia nonna materna) è nata in una terra da sempre vocava all’emigrazione, Ferrazzano, da dove partì anche la famiglia di origine di Robert De Niro, l’attore.

I racconti di zia Teresa sul suo viaggio negli States sono sempre stati confusi. Non si ricordava le date e sosteneva di esserci stata due volte. Ma i registri degli arrivi al porto di New York a Ellis Island raccontano un’altra storia. La sua storia mi incuriosiva molto e le facevo domande alla fine degli anni ’70.

Ma andiamo con ordine.

Amalia Teresa Discenza, figlia di Giuseppe e Giacinta Giovannitti, di professione sarti, nasce il 25 settembre 1889. Primogenita di 5 fratelli (Michele, Luigi, Angela, Giovanni e Carmela) di cui si è sempre occupata.

Ferrazzano, in provincia di Campobasso, è un piccolo comune sulle antiche vie di comunicazione del Molise a 872 metri sul livello del mare. Oggi conta una popolazione di 3.200 abitanti. Arrocato sugli Appennini, i suoi panorami spaziano dalla catena delle Mainarde a quella del Matese, fino alla Maiella, oltre che sulla città di Campobasso. Circondato da una fitta e ombrosa pineta, il borgo ancora oggi racconta della necessità di proteggere le abitazioni dal freddo e dal vento dell’inverno. Costruito pietra su pietra sono ancora visibili tra le sue vie tortuose la fatica quotidiana di un'esistenza dedicata quasi totalmente all'agricoltura.

E’ il 1911, la situazione economica è terribile. Amalia Teresa ha 22 anni, appena maggiorenne, e decide di partire da sola alla volta delle Americhe. Certo dall’altra parte dell’Oceano Atlantico l’aspettava una comunità, una zia, ma la sua scelta mi sempre commosso. Ero ammirata.

Da femmina ha scelto e si è comportata come usavano fare i maschi.

Sono certa che le notizie che arrivavano dai famigliari che prima di lei avevano varcato l’oceano e che avevano deciso di inseguire il sogno americano, funzionarono come le sirene di Ulisse. Perché se pur a partire erano sopratutto contadini, non si attraversava l’oceano per continuare con una vita di stenti lontano da casa: si pretendeva il riscatto sociale che L’America prometteva e consentiva in quegli anni. Ma sopratutto si partiva per fare fortuna e rientrare a casa.

Il suo coraggio, la sua determinazione e anche la maniera con la quale ha reagito alla povertà e scarsità di mezzi in cui versava la sua famiglia, partendo da sola sul vapore, senza nessuna esperienza di viaggi, mi ha sempre ispirato. Non ho notizie certe del suo viaggio, ma credo che potesse solo viaggiare in terza classe, come la maggior parte delle persone a bordo della nave, e come mi ha fatto immaginare il famoso film Titanic, che ha colmato con l’immaginazione i vuoti del suo racconto.

Amalia Teresa Salpa da Napoli sulla San Giorgio.

La nave San Giorgio fu costruita nel 1907 nei cantieri navali Sir James Laing & Sons Ltd. di Sunderland, in Inghilterra, per una società Siculo-Americana. Stazzava 6.392 tonnellate, era lunga 124 metri e larga 15. Con motori a vapore a tripla espansione e con doppia elica poteva raggiungere i 14 nodi di velocità e trasportare fino a 1.890 passeggeri, di cui 30 in prima classe, 60 in seconda e 1.800 in terza.

Quali emozioni e quanta paura abbia avuto quella giovane donna, inesperta del mondo, che non aveva mai viaggiato in Italia? Come ha forgiato questa esperienza il suo carattere e guidato tutte le sue scelte successive? Non sono riuscita a raccogliere le sue parole. Posso immaginare il suo sconcerto mescolandosi a centinaia di italiani dai dialetti mai ascoltati prima.

Dopo i giorni in mare, una settimana, forse due in dipendenza delle condizioni climatiche giunse alla “Merica” al porto di Ellis Island. Ellis Island, all'ombra della Statua della libertà, è un'isoletta artificiale che dal 1892 al 1954 è stata la porta dei migranti per gli Stati Uniti. Come da certificato di ingresso, sbarcò al porto il 27 agosto 1911.

All’arrivo l’aspettava una visita medica e un interrogatorio, e superati questi la quarantena.

Superò entrambi visto che non era malata, non era deforme. L’interrogatorio sicuramente fu il momento più complicato, i funzionari dell’immigrazione non conoscevano bene l’italiano e lei non conosceva l’inglese, e dal loro giudizio dipendeva se sarebbe stata ritenuta idonea e quindi accettata negli Stati Uniti.

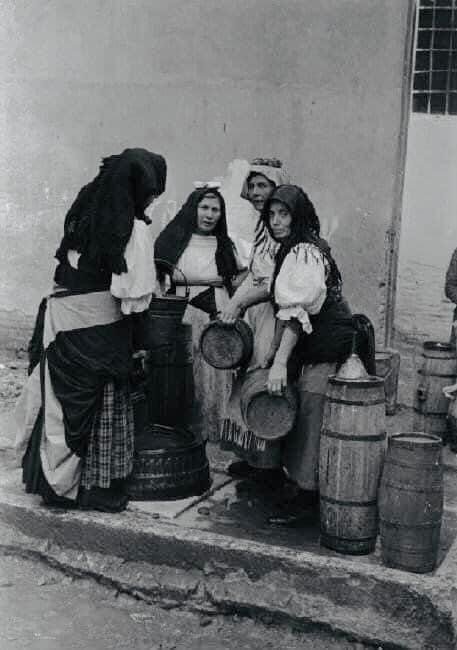

La tappa nell’immigration point di Ellis Island, in attesa del controllo.

Sulla scheda del registro al secondo rigo ci sono indicate tutte le sue generalità: età 22, femmina, non sposata, professione contadina, capace di leggere, nazionalità italiana, razza italiana del sud, nazione di provenienza Italia, città di provenienza Ferrazzano, padre Giuseppe, destinazione Brooklyn - New York.

Le generalità di Discenza Amalia Teresa al secondo rigo del registro

Brooklyn è sempre stata una comunità cosmopolita, dal momento che molti dei migranti sbarcati negli Stati Uniti si insediavano qui, vivendo insieme ai loro connazionali, non mischiandosi con immigrati provenienti da altri paesi, formando così vere e proprie enclavi etniche.

Archivio Ellis Island - Little Italy

Durante la sua vita, dopo, non fece mai un cenno all’accoglienza che i newyorchesi, gli americani, gli avevano riservato. Ma come migliaia di italiani, probabilmente fu guardata con sospetto e intolleranza. Sicuramente fu costretta a subire tutti i disagi riservati agli immigrati.

Archivio Ellis Island - la vendita del pane

Donna di grande carisma e determinazione riuscì nel suo intento ed ad avere successo, perché iniziò a lavorare in un Drug-Store Groceries, dove imparò il mestiere che esercitò anche in Italia sino al 1968, quando andò in pensione. Fu così che l’America gli portò anche l’amore, conobbe Ignazio Tauro di Monopoli. Entrambi avevano il desiderio di consolidare una piccola fortuna per poi ritornare in Italia. Dopo qualche tempo convinse sua sorella Angela a raggiungerla per sposare un amico di Ignazio, Stefano.

Rientrò in Italia e si trasferì a Monopoli con Ignazio, dove stabilì la sua residenza e dopo aver acquistato una casa e un locale commerciale, apri un piccolo supermercato, che all’epoca si chiamava, negozio di alimentari. La sua capacità di combinare matrimoni continuò e fu così che sua sorella Carmela - mia nonna materna - si sposò con un altro amico di Ignazio, Natale Danna che faceva di professione il sellaio. I racconti di mia madre la disegnano come una persona intraprendente, che desiderava investire e che sapeva affrontare il rischio per gli investimenti, a differenza di suo marito molto prudente.

Spinta dal desiderio di avere una vita migliore, sfuggendo alla povertà ha compiuto il suo destino, ed anche il mio.

Tra il 1901 e il 1915 nove milioni di italiani lasciarono l’Italia. Il 60% è rientrato a casa dopo una permanenza all’esterno di 5-10 anni.

Foto del mio compleanno e del battesimo di mio fratello Graziano.

Zia Teresa indossa gli occhiali, e li indossava già al suo rientro in Italia, tanto che “occhiali” divenne il suo soprannome. Quando volevo chiarire a “chi appartenessi”, cioè quale fosse la mia famiglia, bastava dire a “Teresina acchjèle”. Perché nei piccoli centri, il cognome non è sufficiente ad identificare l’ambito famigliare al quale si appartiene, e la famiglia è la migliore, peggiore - a seconda dei casi, referenza possibile.

Anch’io ho abitato fuori dai confini di casa per 5 anni, per aumentare il mio bagaglio culturale e imparare una lingua. Non sono stata coraggiosa come lei, perché sono partita che avevo 50 anni.