L'invenzione di una tradizione: tutta una tarantella!

Tamburi a cornice utilizzati per accompagnare il canto

Ogni epoca ha visto l'invenzione di una qualche tradizione. Il periodo più proficuo sono stati gli ultimi duecento anni.

Come si inventa una tradizione? E a quale scopo? In Puglia la tarantella e il tarantismo sono stati utilizzati quale sfondo culturale per il rilancio turistico del Salento e della stessa Regione Puglia, trasformando un malessere sociale in una espressione ludica e conviviale.

Ma partiamo dalla storia di questo fenomeno.

Del tarantismo ci si era iniziati ad interrogare già nel Medioevo, ed era stata considerata una vera e propria malattia, causata dalla puntura di insetti. Nel Seicento le tarantole venivano definite “meravigliosi ragni danzanti”.

Il tarantismo fu così definito come una patologia specifica della Puglia meridionale, anche se era diffusa in tutto il Sud Europa e, soprattutto, in Spagna.

Archivio Pinna - Galatina

Nel corso XX secolo molti studiosi, hanno provato a leggere in maniera razionale il fenomeno, già relegato al mondo della superstizione. Per curante la cura della malattia: il tarantato eseguiva la danza della taranta prima come vittima posseduta dalla bestia e, poi, come eroe che la piega attraverso la danza. Simboli del rito erano lo specchio, in cui il tarantato si rifletteva, l’altalena su cui si lasciava oscillare per richiamare, con valenza simbolica, il comportamento del ragno che tesseva i fili della ragnatela. Peculiare era il fatto che il morso della taranta colpisse in prevalenza donne e, soprattutto, fanciulle in età giovane, donne sposate il cui matrimonio era, a vario titolo infelice, zitelle e vedove. Si attribuiva la responsabilità a profonde frustrazioni accumulate nell’ambito domestico a vario titolo.

Ernesto de Martino fotografò questo fenomeno ormai quasi scomparso nella regione, fatta salva alcune enclavi, e, con la sua indagine interdisciplinare mostrò la dimensione di “istituto culturale”.

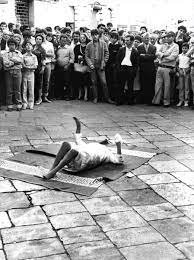

Una Tarantata - foto archivio Pinna

L’antropologo giunse nell’estate del 1959 in Salento con un équipe composta da un medico, uno psichiatra, una psicologa, uno storico delle religioni, un’antropologa culturale, un etnomusicologo e, infine, un documentarista cinematografico per studiare con metodo scientifico, come nessuno aveva mai fatto prima, il complesso fenomeno delle “tarantate“. Il risultato del suo lavoro fu un libro, “La terra del rimorso”.

Estadanza, Galatina 2012, lezioni di pizzica pizzica con l’associazione Taranta di Firenze

La danza, aspetto ludico del fenomeno a cui fa riferimento nel suo studio, è chiamata “pizzica pizzica”. Combina natura, folklore, antropologia e povertà. Fa parte della grande famiglia delle tarantelle che, con forme diverse, caratterizza tutto il Sud Italia.

Foto di Giovanni Valentini sul sagrato di San Paolo a Galatina (LE)

Il Salento conserva una ricca cultura orale, riti e credenze, una posizione geografica e una storia sociale di marginalità, tutta speciale, oggi trasformata in industria turistica.

Il maestro Stifani - musico delle tarantole - ha ben rappresentato la questione della morte della tradizione: “la chimica e i concimi non hanno ucciso tutti i ragni e le altre creature dei campi, e il ri-morso della taranta si è trasformato in malesseri altrettanto dolorosi, ma più inafferrabili e, quindi, privi di rituali terapeutici”.

Il maestro Stifano, il musico delle tarantate - foto Franco Pinna - 1959

Il contesto in cui questi eventi hanno avuto luogo sono da ricollegare direttamente allo spopolamento delle campagne a favore della città, delle ondate migratorie verso l’America e il nord Europa seguite all’Unità di Italia e alle due guerre mondiali. Ad aggravare la situazione, sono poi arrivate l’omologazione culturale imposta dalla televisione e la grande diffusione del liscio emiliano, con sonorità più moderne ed accattivanti, senza dimenticare che nelle danze moderne si poteva abbracciare il partner, a differenza della tarantella dove era vietato il contatto. Perché affondava le sue radici nella cultura contadina, sinonimo di ignoranza e povertà. Parliamo di quella povertà, figlia dell’annosa Questione Meridionale.

Taranta a Galatina (LE)

Tuttavia, circa 40 anni fa, fu messa in campo un’operazione culturale strategica per cercare di trattenere una parte della tradizione rivitalizzando. Erano gli anni settanta e questo movimento rientrava in un più vasto e ampio folk revival dalle forti matrici politiche. Tutto questo fu gestito da operatori locali. L’intervento pubblico arrivò solo alla fine degli anni 90, facendo esplodere il movimento della pizzica. Questa ri-costruzione non fu una eredità naturale e diretta di un ricco passato carico di significati ancestrali, ma il risultato di una manipolazione della tradizione, ricostruita e ripresa, modificata e adattata ad un consumo culturale contemporaneo. Uno strappo, quindi, senza altra connessione alla matrice sociale e culturale, con l’attenzione posta solo alla danza e le sue movenze.

La figlia di un ricco proprietario terriero di Putignano, un massaro, mi ha raccontato che da giovane le era vietato mescolarsi con i contadini che lavoravano nella masseria durante le feste organizzate a fine raccolto. Lei conosce la musica, i ritmi e le melodie, ascoltati, ma non ha ricordo dei passi della danza.

Dal balcone al primo piano vedeva i mezzadri e contadini raccogliersi in cerchio attorno ad una coppia che ballava al centro. Il cerchio serviva per “controllare” la coppia che ballava al centro, che doveva ballare in modo consono e rispettoso. Questo ricordo risale alla fine degli anni 30.

Giuseppe M. Gala, studioso che ha dedicato più di 40 anni alla ricerca e alla documentazione delle danze tradizionali in tutto il Sud, racconta che la “pizzica pizzica” non era più ballata tra i contadini, ed era difficilmente recuperabile tra gli anziani già negli anni ‘70.

La neopizzica è stata creata dal ricercatore Giorgio di Lecce al fine di avere un accompagnamento danzante alla musica del gruppo musicale degli Arakne Mediterranea. Di Lecce, partito dalle forme tradizionali, ha elaborato un’esagerata drammatizzazione danzata del gioco della seduzione. Ha ricomposto una danza creando un nuovo modello che si è posto tra la tradizione e la spettacolarizzazione, senza preoccuparsi nè di ricucire lo strappo con il passato, nè di chiarire che si trattava di un nuovo ballo.

E il ritmico movimento del polso e delle dita che crea il ritmo terzinato base ritmica della pizzica.

Così la neopizzica, il ballo nuovo, nascosta sotto il mantello della tradizione, ma vestendo gonne leggere e svolazzanti foulard, si è diffusa attraverso centinaia di corsi di danza proposti in giro per l’Italia e nel mondo. La mancanza di conoscenza della tradizione da una parte, e l’impossibilità di accedere agli studi antopologici, dall’altra, oltre che la rottura con le modalità di apprendimento diretto proprie delle danze tradizionali, hanno alimentato la diffusione del fenomeno.

Il ballo è diventato simbolo del Sud!

Ballerina di pizzica pizzica del CGS

Gli ingredienti base sono stati reperiti nei più vari repertori folk: atteggiamenti flamenchi o da torero, rotazioni parossistiche riprese da rituali estatici, la trama della caccia maschile e della fuga femminile, tutto questo viene insegnato da un giovane a un altro durante i concerti di pizzica-rave. Tradizionalmente il passaggio delle informazioni prevedeva l’insegnamento da vecchio a giovane, da esperto ad inesperto, durante le feste piccole e grandi che coinvolgevano la comunità.

Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia.

Probabilmente una delle ragioni del grande successo della nuova pizzica è stato proprio la maniera disinvolta e poco conservativa con la quale approcciarsi alla danza, rispetto alla grammatica tradizionale, rigida e conservativa. D’altronde i processi di innovazione e di rottura con il passato sono sempre esistiti nella storia delle tradizioni popolari.

Mi ha molto intrigato osservare che la danza tradizionale aveva perso interesse nel nuovo tessuto sociale, mentre la musica ha continuato a mantenersi viva.

Mi chiedo, è possibile rivitalizzare i patrimoni tradizionali senza travisarli?

Notte della Taranta 2022 - Melpignano (LE) in duecentomila hanno assistito al concertone

Ad oggi il fenomeno continua a conservare la sua vitalità. Accanto alla diffusione della danza, c’è una straordinaria proliferazione saggistica che non cessa di indagare l’universo del morso velenoso e della terapia. È interessante la varietà degli approcci e dei temi, caratteristica della letteratura sul tarantismo: gli aspetti musicali e coreutici, i contributi psicologici e psichiatrici, la lettura antropologica, lo studio delle fonti antiche. Si contano più di 1.000 titoli scritti negli ultimi 50 anni, che indagano anche le pratiche identitarie, l’idea di folklore e di sapere.

Il rituale è divenuto parte di una vicenda culturale più complessa, che mette in gioco la memoria, la rappresentazione, le relazioni.

Estadanza, Galatina 2012, lezioni di pizzica pizzica con l’assoluto. Taranta di Firenze