Ostuni 1 - Storia di una madre che ha attraversato la storia

Da sempre scrittori, poeti, cantautori hanno cercato di interpretare la Vita, l’Amore, la Madre. Definirli in un’unica parola ancora non è possibile. Vi voglio parlare di una Madre che è diventata immortale, una donna vissuta nel Paleolitico rinvenuta con il suo feto nelle grotte della campagna ostunese, una sorta di Dea Madre, ripresa dalle culture e dalle religioni che si susseguiranno nel corso dei millenni, a confermare l’insostituibile ruolo femminile nella storia dell’umanità.

Il suo corpo si è trasformato in minerale. È stata deposta con cura e attenzione, con un rituale degno di una regina, coperta di ocra rossa e pelli. La deposizione fu sontuosa per celebrare simbolicamente la Grande Madre, della quale ne ricordava i tratti fisici distintivi.

Diorama di Ostuni 1, ricostruito nel Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale - Ostuni

Il mio interesse per questo luogo risiede nella straordinaria continuità di suo di questo sito: luogo sacro ad una divinità femminile. Dagli uomini del Paleolitico sino a quelli dell’età moderna usarono questo paesaggio sia quale scenario di vita quotidiana che il luogo di manifestazioni spirituali.

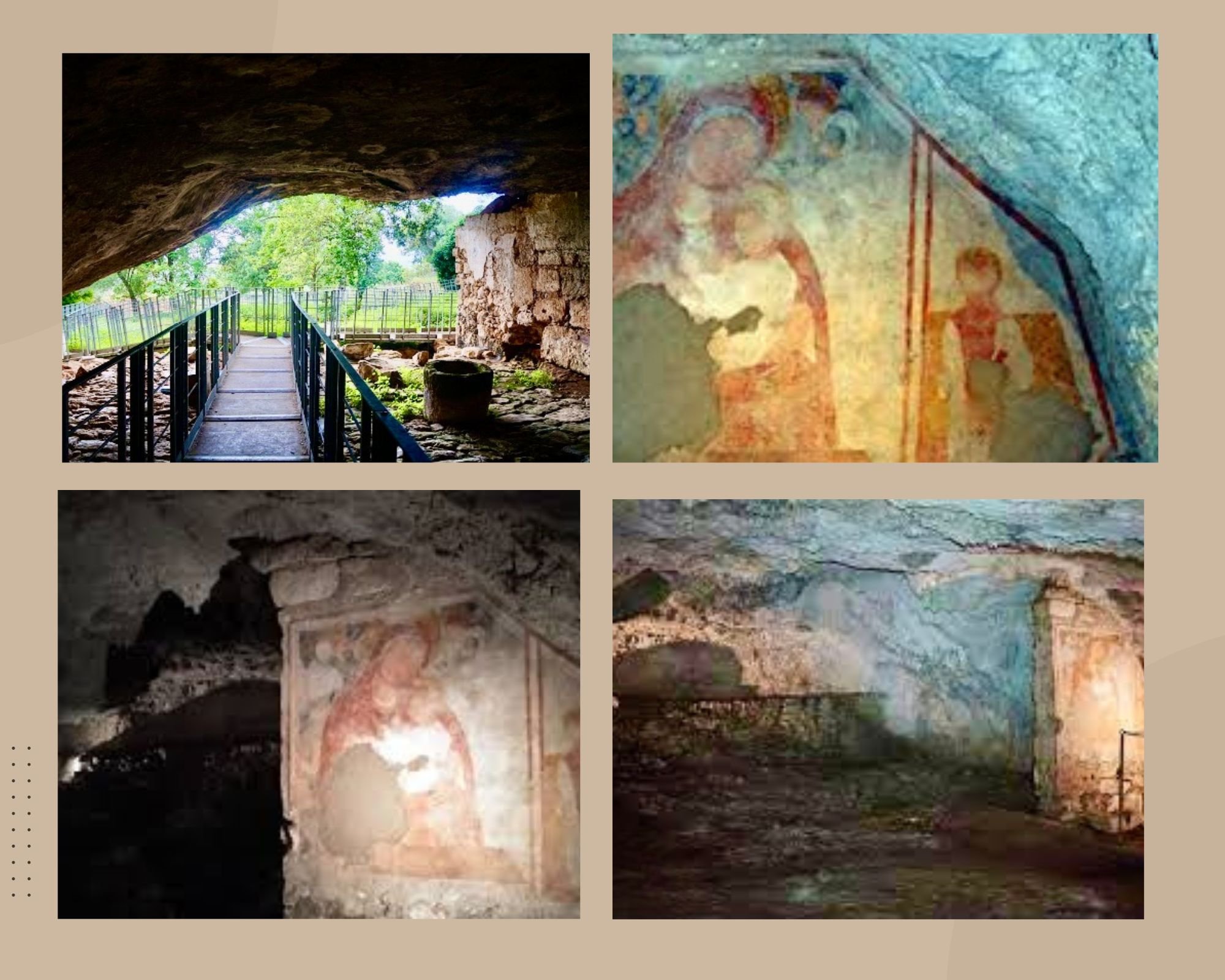

Risalendo un sentiero nel Parco archeologico di Santa Maria di Agnano, giunti su un pianoro si apre sul fianco della collina un'enorme frattura carsica al cui interno c'è una grotta utilizzata dall'uomo come luogo di culto e di sepoltura dal Paleolitico al Medioevo. L'habitat rupestre della Murgia dei Trulli è un ambiente particolarmente interessante non solo per le valenze geomorfologiche e naturali ma anche per la ricchezza culturale che esso contiene. Sono tante le grotte che esplorate come cavità carsiche hanno restituito reperti archeologici che attestano frequentazioni umane molto remote.

Di preciso ci troviamo alle pendici della Murgia di Ostuni che guarda sulla piana punteggiata da ulivi secolari. Bisogna risalire un sentiero nel Parco che ci conduce ad un pianoro alla base del promontorio di Risieddi a 170 metri s.l.m.

Dal bordo della grotta lo sguardo si perde in un mare ulivi che colorano di verde-argenteo l’orizzonte fino all’ azzurro del Mare Adriatico. Il luogo fu scelto con cura: consentiva di controllare gli spostamenti dei grossi mammiferi, particolarmente cavalli ed uri, tra le aree dell’entroterra murgiano ed i pascoli della vasta piana costiera, che era sicuramente più estesa di quella che possiamo vedere oggi, perché la linea di costa era più arretrata rispetto a quella odierna.

Dal bordo della grotta lo sguardo si perde in un mare ulivi che colorano di verde-argenteo l’orizzonte fino all’ azzurro del Mare Adriatico.

Ti suggerisco di camminare in silenzio su questi sentieri, ci sono storie che battono sotto i piedi. Cammina piano per sentire battere il cuore degli antichi. Se sarai leggero potrai sentirne il respiro perché le loro e le nostre storie sono incredibilmente intrecciate.

Dall’età moderna con il Santuario dedicato alla Vergine di Agnano, risalendo la storia sino al Medioevo con la chiesetta rupestre dedicata alla Madonna con Bambino, alla fase Messapica (VI - III a.C) quando la grotta era sede di riti ancestrali dedicati al mondo femminile e a Demetra - la dea delle messi e dell’agricoltura -, al periodo preistorico quando fu sepolta la madre di Ostuni, la spiritualità del luogo è incentrata intorno alla donna.

Ingresso della Grotta di Agnano

Nella grotta di Agnano, il Prof. Donato Coppola conduce dal 1991 ricerche sistematiche che hanno evidenziato come la caverna sia stata utilizzata per circa 30.000 anni. Il sito archeologico per la presenza del corpo della Madre di Ostuni, si attesta come l’unica e più antica testimonianza nel patrimonio archeologico conosciuto, perché si tratta della più antica sepoltura di due consanguinei rinvenuta finora in Europa. Racconta la storia dei culti legati alla maternità e al bisogno di sopravvivenza di una comunità.

La gestante di Ostuni visse in quella fase geologica chiamata Pleistocene superiore contraddistinta dalle glaciazioni, circa 28.000 anni fa. Lo studio dei reperti perfettamente conservati, consente di fotografare un periodo storico difficile da analizzare per la mancanza di documentazione storica, è per questo motivo che si chiama Preistoria, prima della Storia documentata, della storia scritta.

La donna, nello stato terminale della gravidanza, era stata adagiata con cura all'interno della grotta, in posizione fetale sul fianco sinistro; il braccio di questo lato era ripiegato sotto la testa e il destro appoggiato sul ventre, quasi a protezione del suo bambino mai nato. Il corpo è stato composto con grande cura, adornato di gioielli e offerte funerarie. Tutto era stato deposto dalla comunità di cacciatori che, seppellendo insieme utensili e oggetti quotidiani, compivano un rituale propiziatorio per la sopravvivenza del gruppo, quasi una divinizzazione della donna defunta che la morte aveva trasformato in Dea Madre.

Diorama di Ostuni 1

Aveva circa vent'anni, alta circa un metro e settanta centimetri ed era una cacciatrice.Vicino al corpo sono stati ritrovati i resti di animali usualmente cacciati dalla sua tribù e strumenti di uso quotidiano in pietra. Vicino al polso destro sono state trovate diverse conchiglie forate. La testa era adornata con una cuffia tinta di ocra rossa e composta da 650 conchiglie, probabilmente del genere Columbella rustica e denti di cervo, tutte la testa era ricoperta di ocra rossa, che aveva il ruolo simbolico di rivitalizzazione, perché simboleggiava il sangue e la vita stessa. Sotto il capo della donna è stato rinvenuto un ciottolo con tratteggi paralleli, identificante la Grande Madre, ci porta lontano ai motivi “a grata” delle pitture parietali di Lascaux.

Venere di Willendorf

Riguardo alla tipologia di deposizione gli studiosi parlano di rituale propiziatorio. E’ la conseguenza delle analogie con la celeberrima statuetta paleolitica nota come “Venere di Willendorf”. Sono propensi a credere che la sepoltura rituale divenne simbolica per le comunità di cacciatori che abitavano queste aree. Inoltre all’interno della caverna la superficie del pavimento appare completamente ricoperta di motivi incisi “a tratteggi” comuni a tutto il repertorio del Paleolitico superiore in tutta Europa. Queste decorazioni hanno indotto gli archeologi a credere che l’area fosse un santuario, un luogo sacro e speciale dove le donne si recavano per partorire, protette da tutto l’impianto sacro che portava con se.

Il tempo passa, le comunità si trasformano, evolvono, e continuano ad usare questo luogo. Dalla Dea Madre paleolitica alla Madre di Dio cristiana, ma il concetto non cambia, è sempre l'esaltazione della maternità al centro dei rituali del sito, quale che sia la religione.

Sono stati rinvenute tracce di una frequentazione cultuale neolitica, seguita da visitazioni funerarie dell’età del Bronzo, ed infine ad impianti cultuali di età messapica. I Messapi sono una civiltà che si sviluppata attraverso la fusione tra gli illirici Japigi provenienti dalla costa orientale dell’Adriatico e le popolazioni indigene locali. Erano agricoltori e si dedicavano alla coltivazione di grano, orzo e dell'ulivo (coltura portata dai micenei), di frutti, ortaggi e legumi; particolarmente florida era la viticoltura. Si occupavano anche di pastorizia e l'allevamento di bovini e suini, oltre che essere allevatori di ottimi cavalli e abili e temuti cavalieri. Nei prossimità della grotta costruirono un ricco santuario dedicato ad una divinità femminile. Ci hanno lasciato una serie di lucerne databili al IV-III secolo a.C. e che rimandano chiaramente ad un rituale di carattere notturno in onore di divinità ctonie come Persefone e Demetra.

Demetra rappresenta l'energia materna per eccellenza. Nella mitologia greca è la dea del grano e dell'agricoltura, costante nutrice della gioventù e della terra verde, artefice del ciclo delle stagioni, della vita e della morte, protettrice del raccolto e delle leggi sacre. Il mito enfatizza anche il legame tra madre e figlia. Pur essendo una variante del comune mito mediterraneo che mostra come la terra ami e consumi la sua vegetazione, la leggenda ha di singolare l’accento posto non sull’amore sessuale ma sul legame familiare tra la materna Demetra e la sua adorata figlia Persefone.

Tempio messapico

Con l’arrivo dell’era Cristiana nell’area viene costruita una cappella intitolata alla Madonna d’Agnano, vi sono tracce di affreschi di etа bizantina. Nel 1500 il vescovo della città per consolidare la supremazia del rito cattolico in questa che era ancora un’area di riti pagani, vi fa costruire una cappella, nell’abside fa realizzare l’affresco della vergine - unico rimasto di un intero ciclo che arricchiva la chiesa, e crea una tradizione di pellegrinaggio legata al culto della Madonna. Quello che resta oggi è l’arcata di una cappella che divide la grotta nella cavità occidentale e orientale; ad oggi, rimane ben visibile l’affresco di una Madonna col Bambino datata al XV-XVI secolo. L’affresco raffigura al centro, in un mantello rosso, la Vergine che cinge il Bambino.

Nella parte inferiore si individua la rappresentazione di un tetto e al di sopra, invece, vi sono due angeli in volo. Nella parte sinistra dell’affresco vi è una figura inginocchiata, sicuramente identificabile con il committente (non conosciuto); a destra del pannello principale, separato da una cornice rossa, vi è un’altra figura che sembrerebbe un monaco: si presenta col capo circondato da un’aureola ovvero da un cappuccio di abito talare, forse assimilabile all’ordine domenicano. Sono stati trovati anche resti di colonne e capitelli di fattura anteriore al XVI secolo, pertanto si è dedotto che il culto della Vergine in questo luogo è ancora più antico, riferibile al X secolo durante la seconda colonizzazione bizantina.

All’interno della grotta è stato riprodotto un calco della sepoltura originaria, mentre lo scheletro è conservato nel Museo in centro ad Ostuni. Per comprendere meglio l’importanza di questo sito unico e straordinario, non mancare di visitare il Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, dove sono esposti anche i calchi e gli originali delle altre sepolture rinvenute nel sito di Agnano oltre a tanti reperti che coprono un arco temporale dal Paleolitico al Medioevo.