Stilisticamente ortodossi ed artisticamente originali, le caratteristiche delle icone.

La Puglia per la sua posizione geografica, in prossimità della costa dalmata, è stata da sempre influenzata da quelle genti. Il nostro intero impianto culturale si è evoluto per la commistione con i popoli orientali. Da tempi storici attraversando lo stretto Canale d’Otranto e integrandosi con gli Apuli hanno dato vita alla nostra cultura.

La distanza tra Punta Palascia ad Otranto e Capo Linguetta in Albania è di 45 miglia nautiche.

E’ così che la nostra cultura religiosa è intrisa di molti aspetti appartenenti alla religiosità bizantina.

Il volto di Maria

La Madonna della Madia, una tavola bizantina del XII che la tradizione narra giunta su di una zattera nel porto di Monopoli la notte del 16 dicembre 1119, a seguito delle lotte iconoclaste.

La nascita dell'iconografia è strettamente legata a quella del monachesimo.

Praticare l'ascesi, il digiuno, l'astinenza sessuale ha contribuito enormemente a connotare questo tipo di arte religiosa. Il suo "ritiro dal mondo" era una forma di protesta, a imitazione del Battista, e per dimostrare ch'essa non era affatto vissuta con angoscia o rassegnazione, i monaci potevano avvalersi non solo delle loro straordinarie conoscenze agro-naturalistiche e fitoterapiche, ma anche appunto della loro incredibile capacità artistica: geni rimasti del tutto sconosciuti.

Il cristianesimo primitivo, specie dopo la svolta teodosiana del 380, era pieno di asceti e monaci ritiratisi nei deserti a pregare, digiunare, lavorare la terra, bonificare le paludi, ospitare i pellegrini, sanare gli ammalati, trascrivere e tradurre i testi della classicità e dipingere icone.

Il loro punto di forza era costituito dal fatto ch'erano una comunità dotata di una regola di vita: avevano rinunciato ai piaceri della vita, a un'esistenza normale, regolare, pur con tutti i conflitti tipici dell'epoca.

Cripta di Santa Cecilia a Monopoli - la visitazione di Santa Elisabetta

Questi sacrifici tuttavia col tempo portarono a un inaspettato successo: il mondo monastico era divenuto una potenza economica terriera, grazie soprattutto ai lasciti e alle donazioni dei fedeli che vivevano nelle città e nelle campagne, ma anche in virtù dell'esenzione del pagamento dei tributi.

Tuttavia sarebbe sciocco pensare che tali artisti agissero come degli automi o che non avessero bisogno di alcuna libertà creativa. Essi erano capaci di modificare il ritmo della composizione che modello archetipico che avevano ricevuto, i suoi contorni, le sue linee, la distribuzione dei colori, le sfumature, riuscendo a dare un tocco originale ad ogni opera. L’artista bizantino definiva il proprio ruolo pubblico sentendosi parte di una tradizione condivisa, i cui ideali religiosi ambivano a porsi in alternativa al passato politeismo pagano.

Cristo Pantocratore, Monastero del Panthocrator, Corfù

Visitando un museo o una chiesa bizantina sono stata sempre colpita dall’alterità dell’arte bizantina-ortodossa, la suggestione che ne traevo è stata sempre viziata (sono consapevole di ciò) da un inevitabile retroterra culturale: l’idea cioè che quel tipo di arte non sia da considerarsi solamente superata, ma persino poco espressiva ed emotivamente poco coinvolgente.

In fondo per un italiano immerso in una tradizione dove la bellezza dei volti, la naturalezza dei visi, la verosimiglianza dei paesaggi, la precisione delle prospettive e dei colori, è parte essenziale del suo patrimonio culturale, ciò che appare artisticamente più “semplice” assume un carattere di diminutio.

Il potere descrittivoo dell’arte sacra bizantina sulle pareti della chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina.

L’iconografia bizantina infatti esprime prevalentemente un’arte statica, ieratica, senza prospettiva o con una prospettiva diversa dal consueto, con sfondi oro e la persistenza di uno stile invariato nel tempo.

Superficialmente si potrebbe dire che l’arte sacra bizantino-ortodossa è semplicemente “rimasta indietro”, mentre quella occidentale è andata avanti. Formalmente ciò è vero perché dopo Giotto la rappresentazione sacra occidentale e orientale hanno preso due direzioni diverse. Anzi potremmo dire che quella occidentale si è discostata dai canoni classici per virare verso forme di progressivo realismo. Così viene subito da chiedersi: perché è avvenuta una tale divaricazione? Perché l’arte ortodossa non è mai mutata? La risposta risiede sostanzialmente nella differente interpretazione teologica dell’arte sacra.

Museo delle icone - Corfù

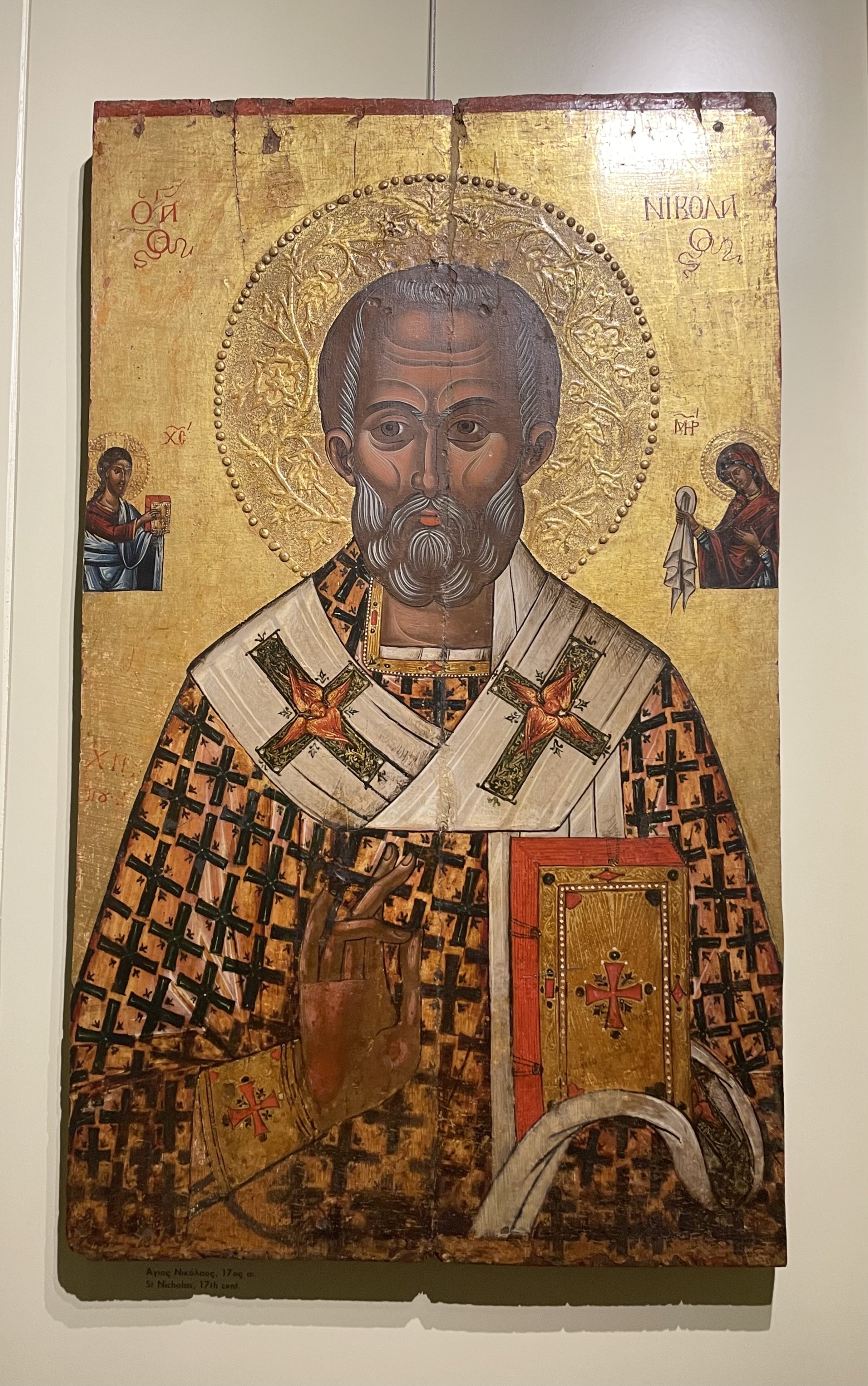

San Nicola

L’arte sacra ortodossa, nella fattispecie quella delle icone, non rappresenta idee o suggestioni provenienti dall’artista, come avviene normalmente nella nostra arte religiosa, in quanto essa è codificata da regole teologiche che ne “incatenano” l’espressività. I criteri non sono mai mutati perché i principi su cui si fonda sono i medesimi nel tempo. Anche il concetto di artista, nel caso delle icone, assume una valenza diversa perché in genere si parla di artisti-religiosi, se non di veri e propri mistici immersi nello studio e nella conoscenza della dottrina. L’atto della rappresentazione quindi diventa un gesto in “comunione con Dio”, non un semplice lavoro di committenza.

Mottola, Chiesa in grotta di Sant’Angelo - Deesis, tema iconografico di ambito bizantino, molto diffuso nel mondo ortodosso ed in epoca altomedioevale e romanica nell'arte dell'Europa occidentale. Cristo al centro che benedice alla greca con il libro nella mano sinistra, la Madonna a destra e San Giovanni Battista a sinistra, si rivolgono a Cristo in atto di preghiera e supplica. La datazione di questi dipinti dovrebbe essere risalente al XIII-XIV secolo, anche se è molto probabile che molti ricoprano strati di intonaco, ovvero dei dipinti sottoposti ad epoca precedente.

L’artista ortodosso è spesso considerato un santo, sia per il suo stile di vita ascetico che per la capacità di entrare in contatto col divino e di mostrarlo attraverso l’icona. Per gli ortodossi infatti l’icona risulta essere l’equivalente di una trasfigurazione del trascendente che per definizione è senza luogo e senza tempo. Per questa ragione non c’è mai una vera identificazione paesaggistica, salvo nelle rappresentazioni della vita dei santi. Per chiarire il significato profondo delle icone ci rifacciamo ad una frase di Pavel Florenskij che scrive: “L’icona evoca un archetipo, cioè desta nella coscienza una visione spirituale.”

Basilica di San Nicola, Bari - unico luogo al mondo dove sotto lo stesso tetto si celebra il rito romano, e rito ortodosso. Cripta, iconostasi lignea

Per quanto sia un oggetto in legno, l’icona diviene il luogo di incontro col divino attraverso una rappresentazione archetipica. Ciò significa che l’immagine somiglia all’archetipo ma non è fisicamente l’archetipo, poiché ciò farebbe scivolare la fede nell’idolatria di un oggetto materiale. L’icona quindi diventa un mezzo per infondere il trascendente presso gli uomini.

Vergine della speranza - XVI secolo - Museo delle icone, Corfù

A chiarire questo particolare aspetto teologico venne incontro una delle dichiarazioni finali del Secondo concilio di Nicea del 787 che superava la controversia iconoclasta per cui: «Le immagini non possiedono una propria forza per la quale sarebbero da venerare; l'onore prestato a esse si riferisce a ciò che rappresentano...» In altre parole l’icona non contiene nulla di trascendente in sé ma rappresenta quella natura e diviene nel contempo un mezzo per agire sulla coscienza dei fedeli. L’icona è considerata come un mezzo per meditare ed entrare in contatto col trascendente.

E’ formidabile che in Puglia si possano ammirare entrambe queste espressioni artistiche in moltissime chiese e cripte, e che la cultura stessa si intrisa di Oriente.